Uno sguardo evoluzionistico sulle fobie

Parte 1: se puoi immaginarlo, puoi dargli un nome

Il termine fobia è utilizzato ampiamente non solo nella pratica clinica, ma anche nel linguaggio quotidiano, per riferirsi a paure molto forti nei confronti di oggetti, animali o situazioni particolari. Se ne parla molto anche a livello divulgativo, vi è infatti una proliferazione di neologismi per riferirsi ad ogni singola situazione che possa essere collegata ad un’attivazione di paura, con termini tanto incomprensibili quanto impronunciabili come “kenophobia, omfalofobia, koupounophobia, xantofobia”…

Sebbene sia interessante incuriosirsi sull’etimologia delle parole e sulla comprensione di ogni singola circostanza, credo sia però altrettanto importante cercare di zoomare indietro e di guardare il quadro complessivo di cosa sia una fobia e che senso abbia quest’esperienza, sicuramente poco piacevole e apparentemente priva di qualsiasi vantaggio, per l’essere umano. Bisogna altresì considerare che in ambito clinico il termine fobia rimanda ad un disturbo e quindi implicitamente a una disfunzionalità, come riporta il manuale statistico dei disturbi mentali DSM-V, in cui la fobia viene descritta come

“una paura intensa, spropositata rispetto alle comuni paure, che si manifesta in modo marcato e persistente in presenza di un oggetto o in relazione a specifiche situazioni e che causa una compromissione del normale funzionamento dell’individuo”.

Ora, l’intento di questo articolo non è quello di focalizzarsi sugli aspetti di sofferenza e disagio legati al disturbo, oggetto di lavoro psicoterapeutico, ma di adottare una prospettiva evoluzionistica per capirne la funzione, che detto in breve si può riassumere con “se c’è, serve”.

Parte 2: old but gold, l’eredità di Darwin

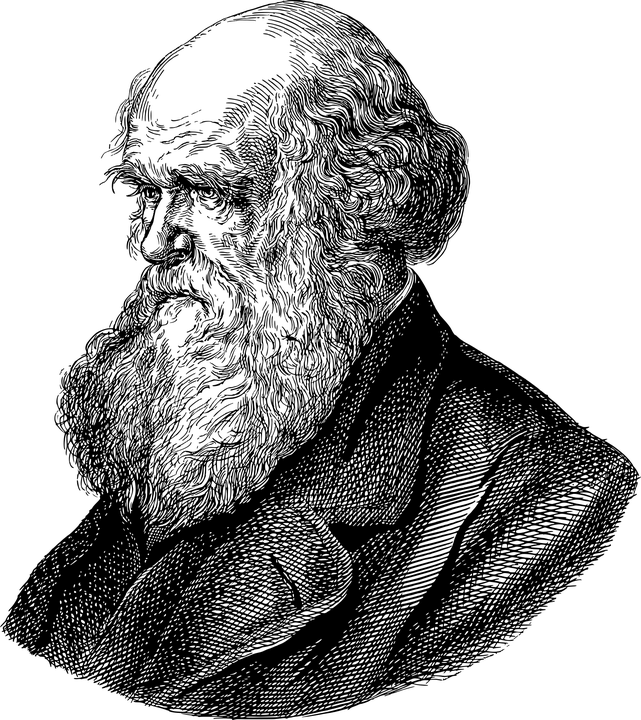

Tutti conosciamo Charles Darwin, biologo, naturalista, antropologo, geologo ed esploratore, nonché autore della teoria sull’evoluzione e sulla selezione naturale. Le conclusioni cui è arrivato Darwin ci hanno aiutato a comprendere meglio il mondo animale, la presenza di certe caratteristiche e comportamenti che sono stati premiati in quanto utili alla sopravvivenza della specie. L’homo sapiens, sicuramente più evoluto e sofisticato della famosa falena carbonaria di cui si narra a scuola, condivide però con i suoi amici animali un mandato fondamentale: SOPRAVVIVI.

Ecco allora che se teniamo in mente questa necessità di base, appare primario proteggersi dai pericoli, in primis quelli ambientali in cui potevano imbattersi facilmente i nostri antenati. E quale emozione è più in grado di proteggerci dai pericoli, se non la paura? Saggezza popolare fiorentina dice “Meglio avé‘ paura che buscarne”. Come dire, se abbiamo paura di una cosa la evitiamo e con essa evitiamo il danno possibile che ci potrebbe causare.

Dall’incrocio tra psichiatria e approccio evoluzionista nasce una lettura della mente e delle sue manifestazioni in ottica adattiva: come si evolve la mente per permetterci di adattarci all’ambiente e quindi di sopravvivervi al meglio, noi e il nostro prezioso corredo genetico?

Parte 3: chiediamo aiuto ai Flinstones

Dobbiamo a questo punto fare un discorso per certi versi riduttivo, ma semplice e chiaro se disadorno di tutte le complicazioni del XXI secolo cui siamo abituati. L’ambiente cambia velocemente, la mente non altrettanto. Ci troviamo di conseguenza in città super tecnologiche, in cui sblocchiamo uno smartphone con misure di sicurezza biometriche, le auto guidano da sole e siamo in grado di viaggiare nello spazio, ma abbiamo ancora una mente del tutto simile e paragonabile a quella del nostro antenato cacciatore- raccoglitore che viveva in un ambiente completamente diverso.

Se guardiamo da vicino il nostro antenato, possiamo distinguere una serie di adattamenti ambientali anatomici, fisiologici, psicologici e comportamentali sviluppati in risposta alle caratteristiche dell’ambiente in cui viveva. Se tali adattamenti funzionavano bene nell’ambiente in cui si sono sviluppati, calzano un po’ meno nell’ambiente in cui viviamo ora. Le evidenti differenze tra i diversi contesti spiegano l’apparente irrazionalità di alcune fobie, paure che se riportate indietro nel tempo spiegano come hanno fatto i nostri antenati a sopravvivere e riprodursi, tramandando così il loro corredo genetico.

Prendiamo ad esempio la naturale paura dei bambini nel rimanere soli o al buio. Secondo la teoria dell’attaccamento, l’individuo mette in atto tutta una serie di comportamenti per garantirsi la prossimità e quindi la protezione di una figura di riferimento, che possa allontanare i pericoli e fornire tutto il necessario alla sua sopravvivenza. Certamente, in condizioni naturali il buio e la solitudine rappresentano un pericolo, poiché espongono la persona ad una maggiore vulnerabilità, all’incontro con un possibile predatore, ad incidenti dovuti alla mancanza di visuale ecc… Di conseguenza, la naturale paura della solitudine e del buio corrisponde ad una reazione emotiva agli stimoli ambientali che nel corso della storia umana hanno rappresentato una fonte di pericolo. Questo modello ci aiuta a spiegare anche il perdurare di alcune fobie negli adulti, nella forma di una forte reazione di paura nei confronti di temporali, rettili, insetti, sconosciuti, luoghi chiusi, altezze, sangue… tutte situazioni che in passato hanno rappresentato un pericolo molto più grande di adesso, epoca in cui i pericoli maggiori sono ben altri. Capita così che si sviluppino fobie per i temporali, ma non per le prese elettriche, o per le lucertole, ma non per le armi da fuoco. A livello razionale, sappiamo che un colpo di pistola è molto più dannoso di una biscia. Sappiamo anche che è più frequente morire per i danni causati del fumo che per un fulmine, ma a livello emotivo ed istintivo reagiamo esattamente all’opposto. In quanto prodotto dell’evoluzione, il cervello risponde ancora a stimoli ancestrali, mentre ignora situazioni nuove, anche se potenzialmente più dannose. Immaginate di avere un potente sistema di allarme: quando è stato installato è stato tarato su una serie di stimoli che riconosce come dannosi, ma non ne rileva altri apparsi in seguito, seppur più pericolosi. Una interessante riflessione merita il fatto che in alcune patologie vi è una mancata attivazione di questo sistema di allarme, con conseguenze seriamente dannose per l’individuo. Immaginate un bambino o un adulto che non abbia nessuna reazione di fronte ad un potenziale pericolo, come il fuoco, un precipizio, un animale velenoso… la sua incolumità sarebbe messa continuamente a rischio!

Parte 4: Ok ma… che si fa?

Abbiamo ora compreso il funzionamento delle fobie e il loro ruolo a livello evolutivo, ma resta il fatto che talvolta le fobie che sviluppiamo rappresentano un forte ostacolo al raggiungimento dei nostri obiettivi o causano un intenso malessere. Immaginiamo una persona che per lavoro debba prendere l’aereo spesso, ma abbia una fobia del volare. Sapere che questa sua reazione è del tutto normale e funzionale in un contesto ancestrale non gli è certo d’aiuto nel superarla. In queste situazioni, è importante rivolgersi ad uno psicoterapeuta per dare una lettura condivisa del disturbo e mettere in atto un trattamento per superare il problema.